Perang Banda 1609–1621 menandai runtuhnya masyarakat multikultural-egaliter Kepulauan Banda ketika VOC memaksakan monopoli pala: seusai erupsi Gunung Api dan pendaratan Pieter Verhoeff (1609) dibangun Fort Nassau, Verhoeff terbunuh, dan blokade melumpuhkan pulau-pulau. Aliansi Banda–Inggris sempat bertahan di Ai dan Run, tetapi duel Reijnst–Reael–Coen versus Jourdain–Courthope berujung pada kelahiran Batavia (1619), pengepungan panjang Run, dan serangan Coen (1621) yang menaklukkan Lontor, Orantata, dan Run. Dampaknya: pembakaran kampung, deportasi dan perbudakan massal, eksekusi para orang kaya, diaspora ke Kei, padamnya perlawanan “pasukan ibu-ibu”, serta lahirnya rezim perkebunan monopoli.

Banda – Surga, Pala, dan Egalita

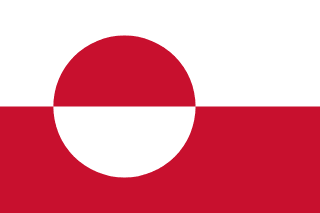

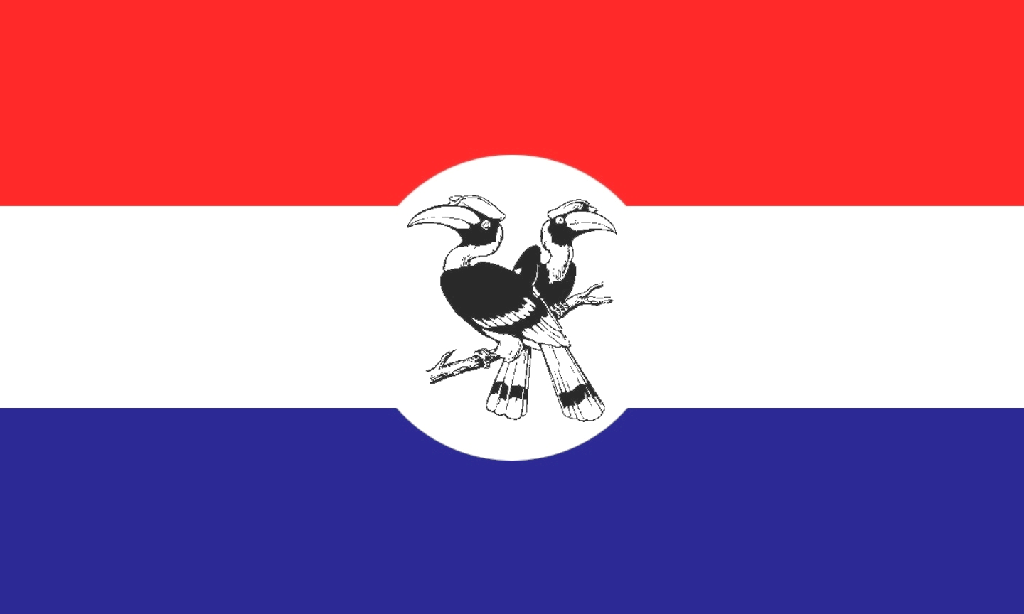

Kepulauan Banda. Pulau-pulau Run, Ai, Gunung Api, Banda Neira, Banda Besar, Keraka, Pisang, dan Rosengain. Gugus kepulauan yang indah di tengah lautan. Hutan hijau yang rimbun, dan laut biru yang menyegarkan mewarnai keindahan pulau-pulau itu. Tanah-tanah surgawi yang begitu memanjakan mata dan membuat betah siapapun yang melihatnya. Begitu membetahkannya, sampai siapapun ingin tinggal di sana. Hasil buminya, buah pala dan bunganya, fuli. Salah satu rempah-rempah yang begitu diminati. Yang begitu menguntungkan, namun juga mematikan.

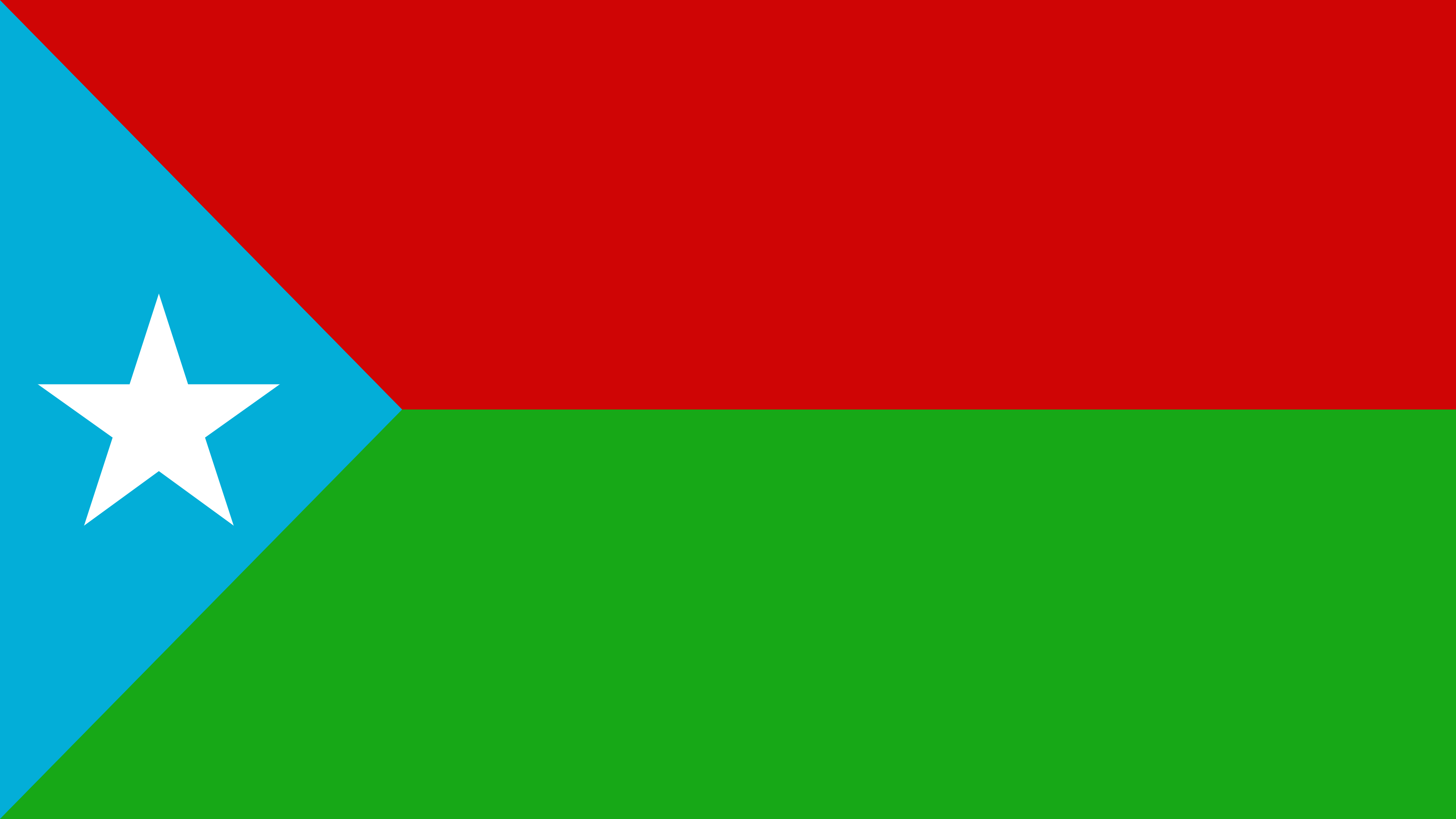

Awal abad ke-17. Banda dihuni oleh suatu masyarakat multikultural dan kosmopolitan yang telah hidup berdampingan selama lebih dari dua ratus tahun. Orang-orang Ambon, Arab, Benggala, Bugis, Buton, Cina, Gujarat, Iran, Jawa, Jepang, Makassar, Melayu, Seram, Ternate, Tidore, Turki, dan orang Banda itu sendiri, mewarnai keberagaman demografi di kepulauan itu.

Di kepulauan ini, tidak ada penguasa. Tidak ada negara. Orang Banda adalah masyarakat yang egaliter dan demokratis. Otoritas tertinggi dipegang oleh para orang kaya, sekelompok tetua yang dihormati dan dipilih sebagai “kepala” atas persetujuan seluruh rakyat Banda. Di antara mereka, ada yang dijuluki raja dan pati, gelar-gelar monarkis. Namun, mereka tidak benar-benar memiliki otoritas, karena setiap kali diadakan musyawarah, semua orang yang hadir harus berpartisipasi dan menyampaikan suaranya, bahkan jika ia hanya seorang anak kecil berumur 6-7 tahun sekalipun. Jika ada satu saja orang yang tidak setuju, maka tidak akan ada kesepakatan. Setiap orang terlibat dalam setiap kebijakan. Tidak ada keputusan tunggal.

Meski tampak lemah karena hal tersebut, namun persatuan masyarakat Banda kala itu sangatlah kuat. Mereka memang sesekali saling bentrok satu sama lain, bahkan kadang-kadang karena masalah yang terkesan sepele. Misalnya, konflik pada tahun 1599 yang timbul akibat kasus penebangan pohon. Namun, mereka akan menjadi kompak ketika berhadapan dengan kekuatan asing dari seberang laut yang hendak menguasai mereka. Majapahit, Ternate, Tidore, Gowa-Tallo, Portugal, dan Spanyol. Kekuatan-kekuatan besar itu mengklaim otoritas mereka atas Banda, namun itu tidak pernah diakui oleh masyarakat Banda sendiri.

Sejak setidaknya tahun 1512 (bahkan kemungkinan sebelumnya, sejak akhir abad ke-15), persatuan masyarakat Banda menjadi semakin erat setelah mereka memeluk agama Islam. 1512 adalah tahun ketika masjid pertama di Banda, Masjid Tua Selamon, didirikan. Menurut Van Pagee (2024:40-41), Islam merupakan faktor penghubung, unsur pemersatu utama bagi masyarakat Banda yang beragam. Sehingga, meski tidak memiliki penguasa ataupun negara, mereka tetap bisa hidup sebagai komunitas yang cukup maju dan beradab, yang menjadi pemain aktif dalam jaringan perdagangan internasional abad ke-15 sampai abad ke-17. Kekuatan-kekuatan besar yang mengincar Banda, akhirnya memilih untuk berdamai dengan menjalin diplomasi perdagangan dan perkawinan. Banda pun menjadi zona perdagangan yang relatif damai, yang sukses mempertahankan kemerdekaannya. Itu bertahan sampai tahun 1609.

Penggusuran yang Memantik Perang

Awal April 1609, Gunung Api di Pulau Gunung Api meletus, menimbulkan hujan abu yang menimpa Pulau Banda Neira. Pada saat yang hampir bersamaan, tanggal 8 April, muncullah sebuah armada sebanyak 13-14 kapal. Ini adalah armada milik Kompeni VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie), perusahaan monopoli dari Belanda itu. Armada ini diperintahkan oleh para tuan tujuh belas, Heeren Zeventien, untuk memenangkan pulau-pulau penghasil cengkih dan pala, “baik dengan cara perundingan ataupun kekerasan”. Artinya, Kepulauan Maluku, terkhusus Ternate dan Banda. Ternate – sebuah kesultanan besar yang mulai bobrok – telah “diamankan” sebagai sekutu, yang akan semakin bergantung kepada VOC untuk menghadapi penjajahan Uni Iberia (persatuan Spanyol-Portugal) yang sedang berlangsung di sebagian besar Indonesia Timur. Namun, Banda tetap merdeka. Ia menjadi “zona bebas” terakhir di Maluku. Inilah mengapa armada VOC mendatanginya.

19 April 1609. Laksamana Belanda, Pieter Willemsz Verhoeff, mendaratkan armadanya di Lontor, salah satu kota pelabuhan utama di Pulau Banda Besar. Di sini, ia menemui sejumlah orang kaya, mengajak mereka untuk berunding. Atas nama VOC, Verhoeff meminta izin untuk membangun sebuah loji baru di Banda Besar dan sebuah benteng di Banda Neira. Tiga tahun sebelum VOC berdiri, orang Belanda sudah pernah mencoba menanamkan pengaruh mereka di Banda. Namun, komoditas mereka yang tidak menarik dan tuntutan untuk memaksakan monopoli membuat keberadaan mereka ditentang oleh masyarakat Banda.

Berbekal pengalaman tersebut, para orang kaya Banda yang ditemui oleh Verhoeff sepakat untuk menolak permintaannya. VOC tidak diizinkan membangun benteng dan loji baru. Verhoeff yang telah mengantongi perintah dari tujuh belas tuannya, memutuskan untuk mengabaikan penolakan itu. Seminggu pasca perundingan, ia membawa armadanya ke Banda Neira, mendaratkannya di Neira, kota pelabuhan utama yang terletak di bagian selatan pulau itu. Sang laksamana menurunkan 300-750 orang tentara (ia membawa 1000 orang) ke kota itu, memerintahkan mereka untuk mendudukinya. Ia sendiri bergerak ke sebuah titik strategis, yaitu sebuah bekas benteng Portugis yang gagal dibangun dan tertutup abu erupsi Gunung Api, di barat daya kota, untuk mematok dan mulai membangun benteng.

Selama hampir satu bulan, dari 25 April sampai 22 Mei, Kota Neira – yang terbagi menjadi tiga kampung, yaitu Namasawar, Ratu, dan Kiat – berangsur-angsur diduduki oleh pasukan VOC. Inilah awal mula penjajahan Belanda di Banda. Warga lokal dan orang kaya Neira tergusur. Rumah-rumah mereka ditempati tanpa izin oleh orang Belanda. Warga pun terpaksa mengungsi, meninggalkan kota itu. Ada yang pergi ke laut, mencari suaka ke pulau-pulau lain. Ada juga yang pergi ke utara pulau, menuju dataran tinggi atau kota pelabuhan yang masih aman, Lautaka. Para orang kaya yang masih bertahan di Banda Neira, antara lain Raja Lautaka dan putrinya, Bhoi Kherang, memutuskan untuk membalas pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda.

22 Mei 1609. Pembangunan benteng VOC masih berlangsung. Raja Lautaka dan para orang kaya Banda Neira mengirim surat kepada Laksamana Verhoeff. Mereka menawarkan perundingan kembali dengan VOC, dengan syarat pihak Belanda memberikan sandera sebagai jaminan. Verhoeff setuju dan mengirim dua bawahannya sebagai sandera. Pihak Banda memilih bagian timur pulau (kini menjadi Kampung Baru) sebagai tempat perundingan. Saat pergi ke sana bersama staf dan satu kompi prajuritnya, Verhoeff tidak melihat para orang kaya. Ternyata mereka berada di hutan, dan meminta sang laksamana untuk berunding tanpa pasukan. Verhoeff sekali lagi setuju. Ia memundurkan pasukannya, lalu kembali ke titik pertemuan bersama 36 stafnya, salah satunya Jan Pieterszoon Coen yang masih muda.

Sesampainya di titik pertemuan, mereka sekali lagi tak melihat satupun orang kaya. Tiba-tiba, orang-orang Banda itu bermunculan sambil melayangkan senjata ke arah mereka. Ternyata, Verhoeff dan stafnya dijebak. Mereka tak sempat bertindak banyak. Sebagian besar orang Belanda itu tewas dibunuh, termasuk Laksamana Verhoeff. Yang tersisa ditawan, sementara segelintir sisa yang lain berhasil lolos. J.P. Coen adalah salah satu yang berhasil lolos.

Insiden tersebut segera memperkeruh hubungan kedua belah pihak yang telah saling bersitegang itu. Sejumlah orang kaya dari Orantata dan Selamon (dua pelabuhan di Banda Besar), segera mengklarifikasi ketidakterlibatan mereka dalam insiden itu, namun juga mengancam akan melakukan hal yang sama apabila Belanda tidak mau menarik pasukannya dan menghentikan pembangunan bentengnya. Sedangkan Belanda, di bawah laksamana baru Simon Janszoon Hoen, menghiraukan ancaman itu dan tetap kukuh dalam keputusan mereka untuk membangun benteng permanen di Banda. Kedua pihak lalu saling melakukan penawanan. Pedagang Belanda di Orantata ditahan orang kaya, sementara orang kaya yang mendatangi titik pembangunan benteng ditawan oleh VOC.

Pada akhir Mei 1609, benteng VOC selesai dibangun. Ia diresmikan dengan nama Fort Nassau. Satu bulan kemudian, perang terbuka pecah. Laksamana Hoen memutuskan untuk memulai konfrontasi militer. Ia memimpin pasukannya keluar benteng, untuk menyisir dan merebut daerah-daerah merdeka yang tersisa di Banda Neira. Setelah membumihanguskan sebagian besar permukiman penduduk, pasukan VOC menggempur Kota Lautaka. Pertempuran pecah dan dimenangkan oleh VOC. Sejumlah korban tewas di pihak Banda, salah satunya Raja Lautaka. Mereka yang selamat mengungsi ke Banda Besar, antara lain para orang kaya seperti Makatita, Pati Kiat, dan Senen. Namun, ada yang tetap bertahan dan melancarkan perlawanan gerilya, salah satunya Bhoi Kherang.

Setelah sukses di Banda Neira, Hoen mengirim armadanya ke Banda Besar, menembaki Kota Orantata. Pada awal Juli, pasukan VOC melakukan pendaratan dan segera mengamuk. Mereka menjarah dan memorakporandakan kampung-kampung penduduk di pesisir, serta mencuri dan membakar perahu-perahu. Invasi ini terus berlangsung hingga akhir bulan. Orantata dapat bertahan, karena pasukan VOC kemudian mundur setelah terjadi suatu pertempuran menentukan di sisi lain pulau yang sama.

26 Juli 1609. Laksamana Hoen secara sepihak menganeksasi Banda Neira. Ia menempatkan seorang bawahannya, Jacob de Bitter, sebagai gubernur. Barangkali didorong oleh kemenangan beruntun perusahaannya, sang gubernur baru memutuskan untuk memimpin invasi ke Selamon, salah satu kota terpenting milik masyarakat Banda. Selamon, yang berada di sisi timur laut Banda Besar, tampaknya merupakan titik nol Islamisasi di Kepulauan Banda. Di sinilah letak dari Masjid Tua yang dibangun tahun 1512 itu. Selamon sendiri mengambil namanya dari kata salamun atau “kedamaian”. Dengan kata lain, Islam.

Rakyat Selamon telah siap menghadapi invasi Belanda. Mereka tengah membangun suatu armada, yang tampaknya membuat waswas De Bitter dan menjadi alasan penyerangannya ke sana. De Bitter pun menggempur kota itu bersama satu kompi pasukan VOC. Inilah pertempuran menentukan itu. Selamon dipertahankan oleh rakyat dan para orang kaya, antara lain Kodiat Ali dan Kodiat Amir, yang juga bertindak sebagai kapitan (panglima) dan penjaga Masjid Tua. Pertempuran pecah, dan dimenangkan oleh masyarakat Banda. 70 tentara Belanda tewas. Sembilan orang luka berat, termasuk De Bitter yang tewas beberapa hari kemudian. Ini menjadi pukulan berat bagi VOC. Moral pasukannya jatuh, sehingga memaksa Hoen untuk menghentikan invasi militer.

Masyarakat Banda telah memenangkan tahap awal perang ini. Namun, mereka akan mulai melemah akibat strategi baru VOC, blokade ekonomi. Armada VOC dikerahkan untuk memblokade seluruh daerah pesisir dan pelabuhan orang Banda di Banda Besar dan pulau lainnya, yaitu Rosengain, Ai, Run, dan Nailaka. Pada awal Agustus, penduduk Banda mulai menderita. Mereka kelaparan dan jatuh sakit, karena tak dapat mengakses pangan yang hanya bisa didapat di luar Banda. Mereka sangat bergantung dengan bahan makanan dari pulau lain, terutama beras dari Jawa dan Sulawesi, serta sagu dari Papua, Seram, dan pulau-pulau lain di Maluku.

7 Agustus 1609, kedua pihak akhirnya sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dan mulai bernegosiasi. Mereka menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, yaitu seorang Makassar, yang tampaknya merupakan anggota dari rombongan penguasa kesultanan kembar Gowa-Tallo yang sedang singgah di Banda pada tahun itu. Setelah 3-6 hari, negosiasi berakhir dengan disepakatinya sebuah perjanjian damai. Disepakati bahwa seluruh Neira (Banda Neira dan Gunung Api) diserahkan sepenuhnya kepada VOC, monopoli perdagangan yang berlaku di seluruh Kepulauan Banda diberikan kepada VOC, dan siapapun yang keluar-masuk ke Banda harus melapor kepada kantor VOC di Fort Nassau.

Hasil dari perjanjian itu sangat merugikan orang Banda. Wilayah mereka berkurang, dan mereka kini tak lagi bisa melakukan perdagangan bebas. Jaringan pelayaran langsung dari Banda ke Melaka dan kota-kota lain di Asia Tenggara, yang telah berlangsung selama berabad-abad, mulai meredup karena kini terhalang oleh otoritas VOC. Namun, di antara masyarakat Banda, ada yang mengabaikan perjanjian itu, terutama penduduk Ai dan Run yang para orang kaya-nya memang tidak terlibat dalam kesepakatan itu. Mereka pun terus berdagang bebas dengan bangsa-bangsa lain, seperti Banten, Makassar, Portugis, dan terutama Inggris.

Kedatangan Inggris

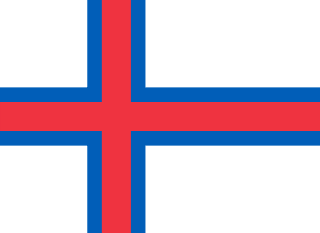

Selama lima tahun berikutnya (1610-1614), masyarakat Banda dan Kompeni VOC berada dalam keadaan stalemate yang relatif tenang namun tetap menegangkan. Orang Banda yang pada dasarnya merupakan masyarakat anti-otoritas, dalam prakteknya tidak banyak mematuhi perjanjian damai 1609. Bukan hanya penduduk Ai dan Run, namun juga rakyat Banda Besar dan sisa-sisa warga Banda Neira yang masih bertahan di pulau mereka. Pada tahun 1610, orang-orang Banda menemui David Middleton, kapten dari kapal Inggris pertama yang mengunjungi Kepulauan Banda. Sang kapten berlabuh di Banda Neira, dan mengunjungi gubernur VOC di Fort Nassau. Orang Inggris – dan perusahaan mereka, Kompeni EIC (East India Company) – dengan segera terlibat dalam permusuhan antara orang Banda dan orang Belanda. Mereka menerjunkan diri ke dalamnya dan akan menjadi pemain tetap hingga berakhirnya perang ini.

Kedatangan Inggris di Banda – dan di seluruh daerah operasi VOC di Asia-Afrika – jelas membuat waswas Belanda. Mereka pun memperkuat posisi mereka dengan membentuk pemerintahan formal yang berpusat di Ambon, yang telah berhasil mereka rebut dari Portugis. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Yang pertama menjabat adalah Pieter Both, yang dilantik pada 19 Desember 1610.

Urusan Banda menjadi salah satu prioritas bagi Both. Orang Banda telah semakin aktif menjalin kontak dengan Inggris, dan bahkan mulai membentuk persekutuan. Mereka juga tetap mengabaikan kesepakatan tahun 1609 dan terus berdagang bebas dengan negara lain, seperti Gowa-Tallo dan Surabaya. Both berusaha menyelesaikan masalah ini, namun tak banyak membuahkan hasil. Unjuk kekuatan yang dilakukannya di Banda pada tahun 1611 diabaikan oleh orang Banda dan Inggris. Dengan sia-sia, ia meminta orang Banda untuk berhenti berhubungan dengan Inggris dan mematuhi perjanjian 1609. Pihak Banda menyatakan, bahwa mereka hanya mau menurut apabila VOC membongkar bentengnya.

Both juga meminta raja-raja dari pulau lain untuk berhenti berdagang langsung dengan penduduk Banda, namun ini juga tak digubris. Raja Surabaya bahkan marah, menganggap VOC lancang dan balik menagih barang pesanannya – sepucuk meriam Eropa – yang belum sampai kepadanya. Prestasi Both bagi VOC terkait urusan Banda barangkali hanya satu, yaitu pembangunan Fort Belgica, benteng Belanda kedua di Banda Neira, yang didirikan di puncak bukit di belakang Fort Nassau.

Pada 6 November 1614, Both turun dan digantikan oleh Gerard Reijnst. Bersamaan dengannya, dilantik pula J.P. Coen sebagai Direktur Jenderal, orang nomor dua dalam administrasi kolonial-kompeni di Hindia Timur. Kepada mereka, Heeren Zeventien kembali memerintahkan penaklukan mutlak atas Maluku. Mereka memintanya untuk “sama sekali tidak perlu bertindak ramah”. Kompeni VOC kembali menyiapkan kekuatan militernya.

Pulau Ai dan Aliansi Banda-Inggris

Maret 1615. Gunung Api kembali meletus. Babak baru perang Banda-VOC dimulai. Pada 21 Maret, 11 kapal VOC yang mengangkut 1000 tentara di bawah Gubernur Jenderal Reijnst berlabuh di Banda Neira. Mereka bersiap menyerang pulau-pulau lain di Banda. Pada saat yang bersamaan, dua kapal Inggris juga tiba di perairan Banda. Seperti kapal-kapal Inggris sebelumnya, mereka mengabaikan otoritas VOC dan hendak berdagang langsung dengan penduduk Banda di Lontor. Namun, Reijnst dan armadanya mencegah kontak itu. Ia menggiring kapal-kapal Inggris itu ke Fort Nassau dan menginterogasi mereka. Terjadi perdebatan sengit yang berakhir dengan minggatnya orang-orang Inggris itu, setelah Reijnst menghina dan melarang mereka melakukan kegiatan apapun di Banda.

Dua kapal Inggris itu lalu bertolak ke Pulau Ai, mempererat perdagangan dan persekutuan dengan para orang kaya dan masyarakat Banda. Ketika Gubernur Jenderal Belanda dengan sia-sia mencoba bernegosiasi dengan para orang kaya tentang perjanjian 1609, orang Inggris diterima dengan cukup baik oleh orang Banda, meski orang Banda sendiri tetap mencurigai Inggris dan ingin agar mereka juga segera pergi dari sana. Namun, relasi Banda-Inggris terus membaik. Salah satu kapal Inggris itu tinggal di Ai selama lima bulan, di bawah dua pegawai EIC, Richard Hunt si arsitek dan Sophony Cozucke si cossack dari Rusia. Mereka membantu memperkuat pertahanan Ai dan melatih 800 orang penduduknya untuk menyongsong serangan VOC yang dapat datang sewaktu-waktu. Hunt membantu mendesain jaringan perbentengan yang cukup kuat dan melingkupi seluruh pulau, sedangkan Cozucke bertindak sebagai diplomat yang memperantarai para orang kaya Banda dengan para petinggi EIC yang berkantor di Bantam (Banten). Rakyat Banda di Ai sendiri juga disokong oleh sekutu lokal mereka, yaitu rakyat Banda di Pulau Run.

Persekutuan awal Banda-Inggris itu terbukti sukses menghalau invasi VOC. Pada 14 Mei 1615, 900 tentara VOC (orang Eropa dan Jepang) di bawah Gubernur Jenderal Reijnst dan kaptennya, Adriaan van der Dressen, menggempur Ai. Invasi ini gagal, menewaskan 27 tentara Belanda. 170 orang luka-luka, termasuk Reijnst. Mereka dikalahkan oleh pasukan gabungan Banda-Inggris dari Ai dan Run yang cukup solid. Kekalahan ini begitu memukul VOC, karena armada yang tersisa tidak mundur ke Neira, tetapi ke Ambon. Gerard Reijnst sendiri akhirnya meninggal tujuh bulan kemudian, kemungkinan akibat luka-luka yang dideritanya dari pertempuran di Ai. Kematiannya yang mendadak menyebabkan jabatan Gubernur Jenderal Belanda menjadi lowong hingga kurang lebih enam bulan setelahnya.

Meski berhasil memenangkan pertempuran, namun pihak Banda-Inggris tetap waswas, terlebih orang-orang Banda. Pada akhir tahun, para orang kaya Ai mengadakan kesepakatan bahwa mereka akan menyerahkan pulau mereka kepada Inggris. Tampak bahwa masyarakat Banda dari Ai – dan nantinya juga masyarakat Banda dari Run – yang sebelumnya masih curiga kepada Inggris, kini telah begitu mempercayai orang Inggris. Di antara orang-orang Banda, yang dikenal anti-otoritas, ternyata tetap ada yang rela menyerahkan kemerdekaan mereka kepada suatu otoritas agar terbebas dari otoritas lainnya.

Namun, di antara mereka pula, ada yang melawan otoritas dengan cara lain, yaitu mengungsi, bermigrasi ke pulau lain. Inilah yang dilakukan oleh serombongan warga Banda Neira pada Oktober 1615. Di bawah seseorang bernama Tharob, mereka memutuskan untuk mengungsi karena kesulitan hidup yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Api dan perang yang tengah berlangsung dengan VOC. Rombongan Tharob berlayar ke laut, menuju ke tenggara, hingga sampai di Kei Besar di Kepulauan Kei. Setelah bermusyawarah dengan tetua tempatan, mereka diizinkan untuk tinggal dan membuka kampung baru, Banda Eli. Suatu rombongan pengungsi lain menyusul dan mendarat di tempat yang dinamakan Wer atau Wair, mengindikasikan bahwa rombongan kedua itu berasal dari pelabuhan Waer di sisi tenggara Banda Besar.

Pada tahun berikutnya (1616), intervensi EIC terhadap geopolitik Kepulauan Banda semakin menguat. Orang kaya Banda dari Ai, melalui Sophony Cozucke menyerahkan surat kepada chief factor (kepala pedagang) EIC di Banten, John Jourdain. Tokoh ini kemudian menjadi salah satu yang paling getol dalam mengupayakan penanaman kekuasaan Inggris di Banda. Surat dari orang kaya itu berisi permintaan bantuan untuk melawan Belanda dan kesediaan masyarakat Ai untuk menyerahkan kedaulatan pulau mereka kepada Inggris.

Surat dari orang kaya Ai tentu disambut positif oleh Jourdain, yang menjawab dengan mengirimkan lima kapal perang di bawah Kapten Samuel Castleton ke Banda. Mereka tiba di Banda pada Maret 1616, hampir bersamaan dengan datangnya sebuah armada baru VOC (12 kapal) di bawah Laksamana Jan Dirksen t’Lam. Pada 23 Maret, kedua armada itu bentrok di tengah laut di antara Ai dan Gunung Api.

Setelah tiga hari, baku tembak tiba-tiba berhenti. Kapten Inggris secara mendadak menawarkan perdamaian. Alasannya, ia secara pribadi merasa berhutang budi kepada orang Belanda yang sebelumnya pernah melindunginya dalam perang melawan Uni Iberia. Ia menghentikan permusuhan, mengundurkan armadanya, dan bahkan membocorkan informasi rahasia perihal situasi pasukan Banda-Inggris di Ai. Laksamana Belanda dengan gembira menerima perubahan situasi ini, dan segera bergerak menggempur Ai. Namun, sesampainya di depan pulau itu, kapal-kapalnya dihujani bola meriam dengan deras oleh pasukan Banda. Armada VOC mundur ke Neira. Usaha kedua mereka untuk merebut Ai gagal.

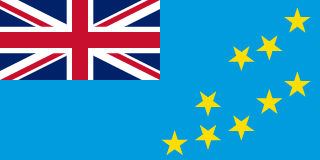

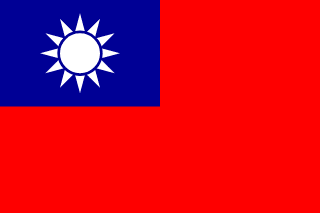

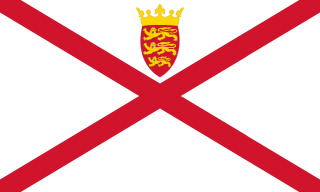

Kemenangan atas VOC dirayakan oleh kubu Banda-EIC dengan memperkuat relasi mereka. Pada 29 Maret, masyarakat Ai dan Run (meliputi Nailaka) secara simbolis menyerahkan kedaulatan pulau-pulau mereka kepada Kerajaan Inggris, yang diwakili oleh Richard Hunt yang tentu mereka anggap telah begitu berjasa dalam membantu mendesain jaringan pertahanan pulau yang kokoh itu. Dengan ini, EIC Inggris secara resmi mulai muncul di dalam peta politik Kepulauan Banda, berkuasa atas pulau-pulau Ai, Run, dan Nailaka.

Perubahan itu jelas mengkhawatirkan bagi VOC. Ia tak lagi menjadi satu-satunya penguasa Eropa di kepulauan itu. Kekuasaannya di Banda Neira dan Gunung Api kini terancam oleh sesama Eropa. Kompeni itu masih belum stabil karena ia belum mendapatkan kandidat baru untuk mengisi jabatan Gubernur Jenderal. Ia juga baru saja dihantam kekalahan di Ai. Ia harus mencegah tumbuhnya kekuasaan EIC lebih jauh, untuk menjamin kekuasaan permanennya di Banda. Ai, Run, dan Nailaka harus direbut. Maka, t’Lam pun sekali lagi dikirim sebagai laksamana untuk memimpin ekspedisi ketiga VOC melawan Ai. Ini terjadi pada 6 April 1616.

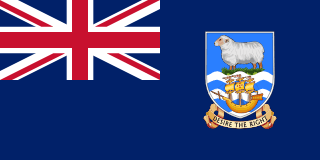

Ternyata, invasi kali ini sukses. 700 tentara VOC berhasil mendarat dan merebut posisi-posisi kunci di sekitar benteng utama Ai. Pasukan Banda-Inggris terkepung dan berupaya meminta bantuan kepada sekutu mereka di Run, namun tidak ada tanggapan. Mereka pun terpaksa bertahan tanpa bantuan menghadapi gempuran VOC. Dua hari kemudian, benteng itu jatuh, bersama seluruh Pulau Ai. Pasukan Banda-Inggris yang tersisa beserta keluarga mereka mengungsi ke Run. Wakil Inggris, Hunt, berlayar ke barat untuk meminta bantuan kepada Jourdain di Banten. 100 orang Banda ditangkap sebagai tawanan VOC, sementara sisanya dibantai. Kurang dari sebulan kemudian, pada tanggal 3 Mei, Pulau Ai dianeksasi oleh VOC. Benteng Banda-Inggris diambil alih dan direnovasi sebagai benteng baru Belanda, Fort Revenge.

Reael, Sinay, dan Courthope

Pada perkembangan selanjutnya, muncul tiga tokoh penting dari masing-masing kubu. Laurens Reael, Bahua Sinay, dan Nathaniel Courthope. Laurens Reael adalah Gubernur Jenderal Belanda ke-3, yang dilantik pada 19 Juni 1616, oleh suatu dewan yang salah satunya adalah Laksamana t’Lam. Penguasa baru VOC ini adalah seorang pragmatis yang berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan efisien. Ialah yang mempelopori proyek transmigrasi terhadap Neira dan Ai yang telah kehilangan banyak penduduk, dengan memindahkan penduduk dari pulau-pulau lain yang menjadi target penjarahan VOC. Kerajaan Siau, sebuah negara kepulauan di Sulawesi Utara yang berkedudukan sebagai vasal Uni Iberia (musuh Belanda), diserang oleh Reael. Ia menangkap penghuninya, memperbudak mereka, dan memboyong mereka ke Neira dan Ai. Beberapa di antaranya merupakan bangsawan. Selain untuk mengatasi kekurangan penduduk, para budak Siau itu juga dipekerjakan sebagai buruh penanam dan pemetik pala.

Bukan hanya orang Siau yang menjadi korban. Tradisi lisan tentang asal-usul marga Sinay dari Seram mengisahkan kehidupan seorang nelayan dari Pulau Haruku yang ditangkap oleh VOC. Ia adalah Bahua Sinay. Seperti orang Siau, ia juga diperbudak dan dipekerjakan sebagai buruh pala. Nantinya, ia memberontak dan melarikan diri, lalu bergabung dengan pasukan Banda. Ia kemudian diangkat oleh para orang kaya sebagai seorang panglima perangbernama Kapitan Putra Lease.

Nathaniel Courthope adalah seorang kapten Inggris yang mengepalai garnisun Banda-Inggris di Run pada Desember 1616 sampai Oktober 1620. Seperti atasannya, Jourdain, ia merupakan orang Inggris lain yang paling getol dalam upaya mempertahankan kekuasaan EIC di Banda. Ia memperkuat pertahanan di Run dengan membangun sebuah benteng yang amat kokoh di pulau karang Nailaka. Ia mempertegas perjanjian dengan para orang kaya di Run, menetapkan status yang setara antara orang Banda dan orang Inggris sebagai sesama kawula Raja James I. Orang Inggris diwajibkan menghormati adat Banda dan agama Islam, antara lan dengan memuliakan wanita dan melarang pelepasliaran babi. Seluruh penghuni pulau juga dibebaskan untuk memeluk agama apapun, di mana orang Banda boleh menjadi Kristen, dan orang Inggris boleh menjadi Muslim.

Pada akhir 1616 hingga sepanjang 1617, rivalitas VOC-EIC begitu tampak dalam permusuhan Reael dengan Courthope. Ini adalah periode paling dinamis dalam ajang perebutan Banda, di mana masyarakatnya telah benar-benar terjebak di tengah persengketaan antara dua perusahaan yang ekspansif dan ambisius. Courthope mengirim kapal-kapalnya untuk mengibarkan bendera Inggris di Waer dan Rosengain, dan membujuk warga Banda lainnya di Banda Besar untuk bergabung dengan Inggris. Reael dengan cepat mencegah berlanjutnya gerakan itu dengan menyerang dan menawan salah satu kapal Courthope yang hendak kembali ke Run. Reael lalu mencoba berunding secara empat mata dengan Courthope, namun tidak membuahkan hasil. Ketika laksamana VOC, Cornelis Dedel, gagal merebut Run, Reael segera mengubah strategi invasi militer dengan blokade ekonomi. Pulau Run dikepung oleh kapal-kapal VOC hingga empat tahun berikutnya, melemahkan moral dan kekuatannya.

Pada tahun 1618, rivalitas VOC-EIC mencapai puncaknya. Sebuah pertempuran menentukan pecah pada bulan Maret di selat antara Gunung Api dan Banda Besar, di lepas pantai Lontor dan Orantata. Armada gabungan Banda-Inggris di bawah John Jourdain (Presiden Bantam, perwakilan tertinggi EIC di Asia) bentrok dengan armada VOC di bawah Laurens Reael (Gubernur Jenderal Belanda, perwakilan tertinggi VOC di Asia). Enam kapal Inggris dan beberapa kapal Banda bertempur melawan enam kapal Belanda. VOC menang. Jourdain mundur, sementara Reael lanjut mendaratkan pasukannya ke Orantata. Kota itu, yang telah dilindungi oleh jaringan perbentengan yang lebih kokoh, dapat bertahan setelah digempur selama dua bulan (Maret-Mei 1618).

Di sela-sela penggempuran Orantata, sebuah armada Inggris lain tiba di Banda. Mereka segera bertempur melawan empat kapal Belanda yang tengah memblokade Run. Inggris sekali lagi kalah. Kaptennya, Cassarian David, dijual sebagai budak bersama seluruh krunya. Barangkali di tengah huru-hara ini pulalah, Bahua Sinay alias Kapitan Putra Lease, si nelayan Haruku yang diperbudak VOC itu, melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Banda-Inggris. Tidak menutup kemungkinan apabila pembelotan Sinay turut berdampak pada kekalahan VOC di Orantata.

Titik Balik – Bangkitnya Coen dan Tewasnya Jourdain

Pada November 1618-Mei 1619, suatu armada besar Inggris di bawah Laksamana Sir Thomas Dale bergabung dengan armada Kesultanan Banten di bawah Sungerasa Jayawikarta untuk mengusir orang-orang Belanda dari pantai utara Jawa bagian barat. Mereka mengepung loji-loji VOC di Banten dan Jayakarta. Di tengah pengepungan, J.P. Coen, Gubernur Jenderal Belanda yang baru terpilih namun belum dilantik, menyelinap keluar dari salah satu loji dan meninggalkan Jawa. Ia bertolak ke Ambon untuk mencari bantuan. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah kapal Inggris juga bertolak ke timur, menuju Pulau Run, untuk mengabarkan kepada Courthope bahwa armada bantuan akan secepatnya dikirimkan kepadanya.

Dalam perlombaan permintaan bantuan tersebut, kapal Inggris tiba lebih cepat di Run, yaitu pada Januari 1619, sementara kapal Belanda yang ditumpangi oleh Coen baru tiba di Ambon pada bulan Maret. Namun, Belanda lebih cepat dalam perlombaan kembali ke Jawa. Pada Maret itu juga, Coen resmi dilantik sebagai Gubernur Jenderal Belanda ke-4. Dua bulan kemudian, bersama Reael dan Laksamana Steven van der Hagen, ia kembali dengan armada bantuan yang segera menggempur armada Inggris-Banten yang tengah mengepung loji-loji VOC. Aliansi Inggris-Banten sendiri tengah goyah karena panglima tertinggi, Laksamana Dale, telah meninggal akibat terserang penyakit di Jayakarta, sedangkan orang Banten mengalami konflik internal antara Jayawikarta dan atasannya di Surasowan. Mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh Coen dan armadanya yang masih bermoral tinggi. Pada 30 Mei, Coen membombardir Jayakarta dan mendudukinya, membangun kota baru Batavia di atas puing-puingnya. Inilah ibukota baru pemerintahan kolonial-kompeni VOC.

Setelah kemenangan besar itu, Coen tidak membuang-buang waktu. Ia bertindak lebih jauh dengan berbalik memblokade loji EIC di Banten, serta mengirim skuadron-skuadron ke seluruh perairan Asia yang bisa dicapai oleh VOC untuk memburu orang-orang Inggris. Pada 17 Juli 1619, salah satu skuadron itu memergoki John Jourdain di Kesultanan Patani. Presiden Bantam dan atasan Nathaniel Courthope itu tewas ditembak. Kematiannya tampak begitu memukul EIC, karena mereka membiarkan jabatan Presiden Bantam kosong selama sembilan bulan. Yang lebih nahas, kematian Jourdain terjadi pada tanggal yang sama dengan disepakatinya perjanjian damai Treaty of Defence (“Traktat Pertahanan”) antara Belanda dan Inggris. Penguasa kedua negara itu sepakat untuk menghentikan konflik dan fokus melawan musuh bersama mereka, Uni Iberia. Ini tentu turut berdampak terhadap perkembangan di Banda.

Pada tahun 1620, Courthope dan garnisun Banda-Inggris di Run dan Nailaka terus bertahan. Mereka telah menerima kabar tentang kematian Jourdain dan perjanjian damai 1619, namun Courthope memutuskan untuk tetap berperang bersama sekutu-sekutu Banda-nya melawan Belanda. Namun, moral dan kekuatan mereka semakin menipis. Blokade VOC terus berlangsung, dan armada bantuan yang dijanjikan tidak datang karena mereka telah dihabisi oleh Coen dan armadanya. Sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan, Courthope berlayar ke Banda Besar, membujuk para orang kaya-nya untuk mulai memikirkan “penyerahan pulau mereka kepada Raja Inggris”. Namun, sebelum sempat berkomunikasi lebih lanjut, Courthope tewas ditembak oleh serdadu VOC di perairan Pulau Ai, 26 Oktober 1620. Run pun kehilangan “pemimpin”-nya. Sisa garnisun Banda-Inggris yang ada masih berusaha bertahan. Pada 20 Desember, mereka mendapat kiriman satu kapal dari Presiden Bantam yang baru. Namun, ini tentu tidak banyak membantu.

Sementara itu, di Batavia, Coen telah memutuskan untuk mengakhiri perang berkepanjangan dengan orang Banda. Ia pun mengonsolidasikan 21 kapal dan sekitar 1600 orang, yang terdiri dari orang Eropa, Jepang, Siau, orang kulit hitam Afrika, dan budak pendayung Jawa. Ia didampingi oleh beberapa petinggi VOC lainnya, seperti Martinus Sonck dan Frederick de Houtman. Mereka berangkat ke Ambon pada Januari 1621, dan tiba di sana sebulan kemudian. Mereka mendapatkan satu kapal tambahan serta serombongan pemuka Maluku di bawah Kapitan Tipul dari Hitu. Armada besar ini pun berlayar dari Ambon ke tenggara, menuju ke Banda. Jan Pieterszoon Coen datang untuk menaklukkan seluruh daerah merdeka yang tersisa di kepulauan itu.

Penaklukan Banda Besar, Run, dan Rosengain

27 Februari 1621. Babak akhir perang Banda-VOC dimulai. Coen dan armadanya tiba di perairan Banda dan segera berlabuh di Fort Nassau, Neira. Mereka membuang sauh di depan Kumber, kota pelabuhan di Banda Besar yang terletak persis di seberang Neira. Seperti seluruh bagian Banda Besar, Kumber masih menjadi daerah merdeka yang dihuni oleh masyarakat Banda. Namun, Kumber bukanlah sasaran pertama bagi armada VOC. Orantata-lah target mereka, kota yang telah berkali-kali diserang tapi selalu gagal ditaklukkan.

Namun, niat Coen untuk segera menyerang dicegah oleh Kapitan Tipul, yang menawarkan diri untuk bermediasi dengan para orang kaya Banda, mencoba untuk membujuk mereka sebagai sesama orang Maluku yang pernah sama-sama berperang melawan Portugis. Coen skeptis, tapi mengabulkan keinginan sang kapitan. Mediasi pun dilakukan selama beberapa hari. Sembari menunggu, Coen mengirim suatu tim penjelajah (scout) untuk mengitari Pulau Banda Besar, guna mencari titik-titik strategis untuk pendaratan serta mengamati aktivitas penghuninya dan pertahanan mereka. Pada 6 Maret, ketika tim ini tiba di Lakui (kota kecil di pantai selatan pulau, membelakangi Lontor), mereka ditembaki oleh warga lokal yang dibantu oleh prajurit artileri Eropa, entah orang Inggris atau Portugis. Dua orang tewas dan satu kapal rusak. Pertempuran telah dimulai.

Pada hari berikutnya, Coen memanggil kembali Kapitan Tipul yang gagal dalam mediasinya, dan bahwa bentrokan telah pecah. Ia mengonsolidasikan armadanya dan merancang strategi, bersiap untuk menyerang. Orantata tetap menjadi target pertama. Hari berikutnya, armada VOC membombardir kota itu. Coen lalu mendarat bersama 17 kompi pasukan. Mereka segera dapat menduduki pelabuhan kota itu, namun saat memasuki tengah kota yang mulai menanjak, mereka dihadang oleh satu kesatuan artileri Inggris yang siap menembak. Coen dan pasukannya pun mundur dengan panik. Orang Banda yang melihat itu meneriaki mereka, namun tidak mengejar, begitu pula pasukan Inggris. Pasukan VOC mundur kembali ke Neira.

Tiga hari kemudian, armada VOC kembali mendarat di Banda Besar. Namun, mereka telah mengubah strategi. Target penyerangan diubah dari Orantata menjadi Lontor yang terletak di baratnya. Kota ini dilindungi oleh beberapa lapis benteng pertahanan yang kokoh, namun hanya menghadap ke utara. Sisi selatan yang curam dan bertebing tidak banyak dibangun oleh pasukan Banda, dan penjagaannya lebih kendor. Strategi VOC adalah menggempur Lontor dari utara dan selatan sekaligus. Serangan capit ini begitu mengejutkan pihak Banda, yang sama sekali tak menyangka akan diserang dari selatan. Strategi VOC berhasil. Lontor jatuh. Sisa pasukan dan rakyat Banda mengungsi ke hutan dan pegunungan, melancarkan gerilya.

Jatuhnya Lontor rupanya berdampak cepat. Berita tentang dikuasainya salah satu benteng terkokoh Banda itu tampaknya begitu berpengaruh terhadap moral pasukan Banda-Inggris yang mempertahankan kota-kota lain di pulau itu. Pada 11-13 Maret, pasukan VOC dengan cepat menyisir seluruh pesisir Banda Besar, menduduki sebagian besar pulau itu, termasuk Orantata, Lakui, dan Selamon. Hanya sedikit daerah yang berhasil bertahan, salah satunya Waer di sisi tenggara pulau. Rakyat Banda di Waer mengalahkan pasukan VOC yang menyerang mereka, menangkap panglimanya dan membunuh wakilnya. Namun, sebagian besar orang kaya telah menyerah kepada VOC, meminta kompeni itu agar tak mengganggu mereka lagi.

Setelah invasi yang cukup sukses di Banda Besar, Coen melanjutkan dengan memimpin invasi ke Run dan Nailaka pada 19-23 Maret. Dengan membawa 500 orang tentara, ia sukses menduduki pusat pertahanan utama aliansi Banda-Inggris itu, memanfaatkan perpecahan internal yang telah terjadi di antara dua sekutu itu. Para orang kaya terang-terangan memerangi Belanda, namun orang Inggris ragu-ragu dan bahkan menolak untuk membantu. Kematian Courthope telah begitu menurunkan moral mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menaati perjanjian damaiBelanda-Inggris 1619. Pulau Run diambil alih oleh pasukan VOC, yang segera membongkar seluruh bangunan EIC di sana. Coen mengizinkan orang Inggris untuk tetap tinggal, namun hanya di Nailaka.

Setelah menaklukkan Run, Coen kembali ke Banda Neira. Pada 3 April, ia melantik Martinus Sonck, salah satu panglimanya yang juga seorang hakim, sebagai Gubernur Banda yang baru. Pada hari-hari berikutnya, mereka disibukkan dengan rapat-rapat tentang masalah pengungsi Banda Besar yang masih bertahan di pegunungan. Setelah berjilid-jilid rapat, dewan perang VOC memutuskan bahwa seluruh pengungsi, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun orang tua, harus diusir dari pulau itu dengan paksa.

Para Pengungsi dan Pertemuan Coen-Kalabaka

16 April 1621. Martinus Sonck mengultimatum para pengungsi di pegunungan untuk melapor ke Fort Nassau dalam waktu lima hari, karena Kompeni telah memutuskan untuk “memindahkan mereka dari tanah kelahiran mereka”. Selama lima hari itu, beberapa kelompok pengungsi turun gunung untuk menuruti ultimatum Sonck. Mereka yang turun antara lain adalah syahbandar Lontor, beberapa perempuan, dan sekelompok anak-anak. Untuk menampung para pengungsi ini, Sonck membangun markas di Selamon. Dengan tanpa tata krama, ia dan pasukannya menjadikan Masjid Tua Selamon sebagai barak militer, mengotori tempat ibadah itu. Aksi ini diprotes keras oleh warga Selamon yang sangat religius. Mereka yang protes antara lain adalah Jareng, Kodiat Ali, Abdurrahman bin Barra, dan Imam Husein. Tiga tokoh terakhir merupakan pengurus dan penjaga masjid itu. Namun, Sonck mengabaikannya dan mengatakan bahwa penduduk tentu masih memiliki tempat ibadah lain, tidak memedulikan nilai historis dari masjid tersebut.

Sementara itu, pada 21 April, terjadi pertemuan penting di atas kapal yang sedang berlabuh di Neira. Coen ditemui oleh Kalabaka Maniasa atau Mai Hasan, seorang orang kaya dari Lontor yang lahir dari ayah Belanda dan ibu Banda. Keduanya berdebat sengit selama beberapa jam. Coen mengatai orang Banda sebagai pengkhianat yang telah melanggar banyak perjanjian dan membunuh pedagang-pedagang Belanda. Kalabaka membalas dengan mengatai bahwa Belanda adalah orang-orang yang kejam dan serakah, dan bahwa orang Banda hanya melindungi kehidupan, hak milik, dan tradisi mereka.

Coen juga menyatakan bahwa sultan Ternate telah menyerahkan kepemilikan atas Banda kepada Pangeran Belanda. Ini langsung dibantah oleh Kalabaka yang mengatakan bahwa itu hanya klaim tak berdasar. Orang Banda menghormati sultan Ternate, tapi mereka bukan rakyatnya. Mereka dan leluhur mereka selalu hidup sebagai orang-orang merdeka. Pertemuan ini berakhir tanpa kesepakatan, karena kedua pihak sama-sama kukuh dengan pendirian mereka. Belanda tetap menginginkan Kepulauan Banda, dan orang Banda tetap tidak akan menyerah dengan syarat apapun.

Insiden Masjid Tua dan Dimulainya Genosida

Pada dini hari, peralihan 21-22 April 1621, terjadi suatu insiden yang akan memantik pecahnya tragedi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Di dalam Masjid Tua Selamon, Sonck dan pasukannya sedang tidur. Tiba-tiba, lampu gantung masjid jatuh. Ini begitu mengejutkan orang-orang Belanda, yang mengira bahwa itu adalah serangan musuh. Dengan panik dan tanpa menyelidiki lebih jauh, mereka menembak dengan membabi buta ke segala arah, mengira bahwa warga Selamon telah mengkhianati mereka dan mengajak para pengungsi untuk mengeroyok Belanda. Warga Selamon dan para pengungsi sendiri juga terkejut dan ketakutan. Mereka mengira Belanda telah kalap dan kini juga mengincar mereka. Sebagian besar dari mereka pun kembali kabur ke pegunungan, kali ini dibersamai oleh banyak warga Selamon. Ada juga yang mengungsi ke laut. Hanya sedikit orang Banda yang tidak ikut mengungsi, antara lain Jareng si orang kaya, syahbandar Lontor, serta para ulama sepuh Abdurrahman bin Barra dan Imam Husein.

Suara tembakan terdengar sampai ke Neira. Paginya, Coen berada di Selamon untuk menyelidiki insiden itu. Ia mendapati bahwa kota itu telah begitu sepi, sehingga menyulitkan rencananya untuk memecah-belah orang Banda, yaitu dengan memanfaatkan warga Selamon untuk membujuk para pengungsi turun gunung. Warga yang tidak mengungsi segera diperintahkan dengan paksa untuk melakukan itu. Setelah beberapa kali menurut, mereka akhirnya tidak kuat dan ikut melarikan diri. Banyak yang mengungsi ke laut, menuju ke Kepulauan Kei di tenggara atau ke arah Seram Tenggara di timur laut. Ada juga yang pergi ke Seram Selatan, seperti kelompok Kapitan Putra Lease yang merampas sebuah kapal korakora VOC.

Coen dan para petingginya pun semakin frustasi. Mereka mencoba mengirim ekspedisi ke pegunungan untuk mencari lokasi pengungsian, namun ekspedisi ini diserang dengan sengit di tengah jalan oleh para pengungsi, memaksa mereka mundur. Coen akhirnya menginterogasi seorang anak kecil, keponakan dari istri Kalabaka. Ia menanyakan siapakah pelaku yang menyebabkan kekacauan di Masjid Tua. Dengan ceroboh – dan mestinya juga karena ketakutan –, sang anak menjawab bahwa para orang kaya Banda pernah memutuskan dalam suatu rapat untuk menyergap Belanda pada malam saat lampu gantung masjid terjatuh. Tanpa mencari bukti lebih lanjut, Coen mempercayainya, karena menurutnya anak-anak tak pernah bohong. Ia pun memerintahkan Sonck untuk memecat dan menangkap para orang kaya beserta keluarga dan budak mereka yang masih berada di Selamon.

Pada 24 April, tragedi itu dimulai. Genosida Banda. Coen dan dewan perang VOC sepakat untuk menghancurkan dan memusnahkan masyarakat Banda secara total. Diputuskan bahwa seluruh orang Banda, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, harus disingkirkan. Seluruh rumah, kapal, dan barang-barang berharga milik orang Banda harus dibakar. Pasukan VOC pun memulai “perburuan” terhadap para pengungsi. Warga Selamon yang masih bertahan dikumpulkan dan diikat, lalu digiring ke kapal. Di area Masjid Tua, bentrokan pecah. Beberapa warga melawan. Seorang penabuh tambur ditembak di leher, seorang kakek berusaha menembak Sonck, dan seorang perempuan anggun berkalung emas terjun dari atas tebing. Lima orang Banda tewas.

Pada hari-hari terakhir April 1621, Sonck memimpin “perburuan” ke seantero Banda Besar dan Rosengain. Seluruh permukiman warga di Selamon, Waer, Dender, dan Rosengain dibumihanguskan. Di Waer, pasukan VOC membunuh dengan kejam seorang kakek tua yang sakit-sakitan dan hidup sendirian. Setelah menyisir setiap tempat yang dapat dicapai oleh mereka, pasukan VOC berkonsolidasi lagi di pesisir utara. Mereka telah menangkap 11.322 orang Banda. Dalam perjalanan ke pesisir, sebagian pengungsi berhasil kabur lagi. Sisanya, sebanyak 789 orang (287 laki-laki, 256 perempuan, dan 246 anak-anak) ditahan dan diangkut ke kapal-kapal VOC, lalu dibawa ke Batavia untuk dijual sebagai budak. Di tengah perjalanan ke sana, 176 orang meninggal dunia.

Sementara itu, para orang kaya yang telah terlebih dahulu ditangkap, sebanyak 47 orang, digiring ke atas kapal induk VOC, Dragon, yang dikepalai langsung oleh Coen. Mereka dipisahkan dari sebagian besar keluarga mereka. Di sela-sela penggiringan itu, Coen mengadakan rapat di kapalnya yang lain, merancang ekspedisi pamungkas terhadap kantong-kantong terakhir pengungsi yang masih bertahan. Coen ingin agar para pengungsi itu segera “mati kelaparan atau menyerah”. Pada 1-3 Mei, 240 tentara di bawah Kapten Colff berupaya menggempur pertahanan pengungsi di selatan Orantata, namun mereka didesak oleh tembakan bertubi-tubi dari para pengungsi. Satu kompi pasukan bantuan VOC juga segera dihujani tembakan, menewaskan panglimanya, Kapten De Vos. Pasukan VOC pun terpaksa mundur. “Ekspedisi pamungkas” mereka gagal.

Pembunuhan 44 Orang Kaya dan Pesta Kemenangan Coen

Tak lama kemudian, masih pada awal Mei, Coen bersama Dragon berangkat ke Neira. Di atas kapal, ia menginterogasi ke-47 orang kaya yang ditawan dalam keadaan dirantai. Dengan siksaan mengerikan, mereka dipaksa mengaku bersalah. Dua orang tewas akibat siksaan ini, sementara satu orang menceburkan diri ke laut dan tenggelam. 44 orang lainnya tetap bertahan, antara lain Kalabaka, Jareng, dan Kodiat Ali. Melalui sebuah “pengadilan pura-pura”, mereka dijatuhi hukuman mati.

Pada 8 Mei, mereka mendarat di Neira. Saat itu, hujan turun dengan lebat. Namun eksekusi tetap dijalankan. Para tawanan digiring ke sebuah lapangan di samping Fort Nassau. Setelah sekali lagi melangsungkan sebuah “pengadilan pura-pura”, Coen, Sonck, dan para petinggi VOC melaksanakan eksekusi terhadap ke-44 orang kaya tersebut. Enam orang Jepang menjadi algojonya. Mereka membantai para orang kaya itu. Delapan orang dimutilasi, yaitu Imam Ayub, Kodiat Ali, Jareng, Kakiali, Kalabaka Maniasa, Lebe Tomadiko, Makatita, dan Pati Kiat. Tubuh mereka dipotong menjadi dua, lalu masing-masing dipotong lagi menjadi empat. 36 orang lainnya dipenggal. Setelah itu, kepala-kepala dan beberapa potongan tubuh dan isi perut mereka dipajang di atas tiang-tiang di depan umum, sementara sisa potongan lainnya dibiarkan begitu saja.

Setelah eksekusi itu, hujan masih turun dengan deras. Orang-orang Belanda lalu meninggalkan lapangan itu dalam diam. Salah satu di antara mereka tidak kuat dengan pemandangan itu. Ia menuliskan dengan anonim di buku catatannya, bahwa orang-orang Belanda pergi “dengan perasaan membenci perdagangan semacam itu”, dan menyatakan bahwa itu adalah “pertunjukan yang tidak layak untuk seorang Kristen”.

Sehari kemudian, Coen bertolak ke Run. Ia tampaknya benar-benar ingin agar segala urusan di Banda cepat selesai. Ia datang ke Run untuk meresmikan kekuasaan Belanda di pulau itu, menandatangani kontrak perdamaian dan monopoli dengan penduduk dan para orang kaya. Pulau Run dianeksasi oleh VOC. Hanya Nailaka yang tidak direbut, dibiarkan menjadi milik EIC karena pulau karang kecil itu tidak benar-benar berarti secara ekonomi. Masyarakat Banda di Run, karena “tetap tenang”, menjadi satu-satunya kelompok yang selamat dari genosida yang dilancarkan oleh Coen dan dewan perangnya selama kampanye militer mereka pada 1621.

Setelah aneksasi Run lancar, Coen kembali ke Neira. Pada 12 Mei, ia bersama Sonck dan para petinggi lainnya melakukan restrukturisasi di bidang-bidang administrasi, militer, dan birokrasi pemerintahan kolonial. Menyusul Run, daerah-daerah yang telah diduduki oleh VOC di Banda Besar dan Rosengain, dianeksasi. Selama proses restrukturisasi itu, hujan deras masih terus melanda Kepulauan Banda, memaksa VOC untuk menghentikan sementara aktivitas pelayaran mereka.

Tiga hari kemudian, Coen dan armadanya melangsungkan jamuan perpisahan di Fort Nassau, sebagai pesta kemenangan mereka atas keberhasilan misi penaklukan Kepulauan Banda. Keesokan harinya, Coen memimpin empat kapalnya kembali ke Batavia. Setelah transit di Ambon, ia tiba di sana dua bulan kemudian (13 Juli), di mana ia disambut dengan meriah oleh tembakan meriam dari kapal-kapal di pelabuhan dan benteng-benteng VOC di darat. Jan Pieterszoon Coen, sang penakluk dan pembantai masyarakat Banda itu, disambut sebagai pahlawan.

Pelarian Raja Waer dan Pasukan Ibu-Ibu

Pasca kepergian Coen, otoritas tertinggi di Banda jatuh ke tangan Sonck. Sang gubernur menegaskan aneksasi yang telah dilakukan oleh Coen dengan memperkuat penjagaan terhadap kekuasaan VOC atas jajahan terbarunya itu. Ia menempatkan garnisun di empat titik, yaitu Lontor, Selamon, Rosengain, dan Run. Selain untuk menegaskan kekuasaan, Sonck juga melakukannya untuk menghalangi masuknya bantuan dari luar – baik suplai pangan, senjata, ataupun jasa transportasi untuk pelarian – kepada sisa-sisa pengungsi yang masih bertahan di pegunungan Banda Besar.

Namun, cuaca di Banda masih buruk. Hujan deras dan badai masih berlangsung, seolah-olah alam ikut menangisi dan meratapi tragedi yang menimpa manusia Banda. Hujan terus berlangsung sepanjang bulan Mei hingga Juli. Di tengah cuaca itu, sejumlah kelompok pengungsi turun gunung dan berhasil meloloskan diri ke laut. Dua perahu belang di bawah Firmani Salasa atau Raja Waer, seorang orang kaya, bertolak ke timur laut menuju Seram Tenggara. Mereka lalu berbelok ke tenggara, menyinggahi setiap pulau yang dilalui, sampai akhirnya tiba di Pulau Rumadan di Kei. Mereka hendak melanjutkan perjalanan ke Papua, namun seorang raja lokal dari Dullah mengarahkan mereka untuk menempati Banda Eli di Kei Besar, tempat yang sama yang dibangun oleh rombongan Tharob yang mengungsi dari Banda Neira lima tahun sebelumnya. Salah satu perahu belang lalu mencari tempat lain di pulau itu, dan akhirnya membuka kampung baru, Banda Elat. Kedua tempat itu pun, Banda Eli dan Banda Elat, menjadi pusat-pusat permukiman utama bagi para diaspora Banda yang menjauhi penjajahan VOC.

Pada akhir Juni, suatu rombongan pengungsi lain berhasil meninggalkan Banda setelah dijemput oleh 20 kapal korakora yang menyinggahi Rosengain dan Selamon. Rombongan ini kemungkinan pergi ke Seram Tenggara, daerah penting lain yang menampung para pengungsi Banda dan cukup bebas dari kekuasaan VOC ataupun kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Keberhasilan pelarian para pengungsi ini menunjukkan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh garnisun-garnisun VOC tidak sepenuhnya efektif. Sonck sendiri tampaknya menyadari ini, sehingga ia memutuskan untuk kembali mengurusi para pengungsi.

Sepanjang paruh kedua tahun 1621 (Juli-Desember), Sonck kembali mengirimkan ekspedisi-ekspedisi “perburuan” untuk menumpas para pengungsi di pegunungan. Kamp-kamp pengungsian di pegunungan Selamon sampai Waer disapu bersih pada bulan Juli. Separuh pertahanan pengungsi yang tersisa di pegunungan selatan Orantata tampaknya masih bertahan sedikit lebih lama, setidak-tidaknya sampai akhir tahun.

Namun, pada paruh kedua ini pula, Sonck dan pasukannya dihadapkan dengan meletusnya sebuah perlawanan besar yang digaungkan oleh suatu “pasukan ibu-ibu” di bawah Bhoi Kherang, putri Raja Lautaka. Perempuan itu telah lama bergerilya melawan kekuasaan VOC di sisi utara Banda Neira. Setelah hujan akhirnya reda pada bulan Agustus, Bhoi Kherang bersama para wanita Banda lainnya berkumpul di lapangan tempat eksekusi 44 orang kaya di Neira. Kepala-kepala dan potongan-potongan tubuh para korbanitu masih berserakan di tanah. Para wanita itu pun – sebagian besar adalah istri dan anak-anak perempuan para korban – memunguti jasad suami dan ayah mereka, mengumpulkannya, menyatukannya, lalu menguburkannya.

Pasca pemakaman itu, para wanita tersebut bertolak ke Lautaka dan membentuk sebuah “pasukan ibu-ibu”. Mereka tampaknya melancarkan perlawanan yang cukup sengit terhadap VOC, di mana mereka berhasil merebut Lautaka serta dua pulau di seberangnya, yaitu Keraka dan Pisang. Sebuah “angin segar” bagi kemerdekaan masyarakat Banda pun sempat tumbuh di kawasan tersebut.

Namun, perlawanan Bhoi Kherang dan pasukannya itu pun pada akhirnya juga ditumpas. Sonck dan armadanya dapat mengamankan kembali Lautaka, Keraka, dan Pisang. Pulau Pisang lalu diubah menjadi penjara oleh otoritas VOC, di mana mereka memenjarakan “pasukan ibu-ibu” Banda yang telah mereka kalahkan. Para wanita itu lalu dijadikan budak dan pelacur bagi orang-orang Eropa.

Sebuah akhir yang memilukan bagi masyarakat Banda yang merdeka, setara, dan amat gigih menentang otoritas itu. Mereka dikalahkan oleh suatu otoritas-korporasi yang begitu kapitalis dan, yang melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompoknya. Pasca genosida, orang Banda yang selamat tercerai-berai sebagai budak, pelacur, atau pengungsi yang hidupnya selalu waswas dan tertindas. Otoritas-korporasi yang menjajah mereka pun akan semakin rakus dan menggila, memperluas tentakel-tentakelnya ke segala penjuru kepulauan di sekeliling Banda. Sayang sekali, otoritas-korporasi serupa tetap ada pada hari ini, menjamur di gugus kepulauan yang sama.

Baca Juga: Perang Tiga Segi (1511-1641): Gejolak konflik Aceh-Portugis-Johor – Tinta Emas

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Hanatia Puasa, “Masjid Tua dan Syiar Islam: Studi Historis Masjid Kuno di Negeri Selamon Kepulauan Banda”, BANDA HISTORIA, Vol. 1, No. 1, 2023.

Hatib Abdul Kadir, “Reconsidering the Cultural Geographies of State and non State Spaces”, Kawalu: Journal of Local Culture, Vol. 3, No. 2, 2016.

Martine Julia van Ittersum, “Debating Natural Law in the Banda Islands: A Case Study in Anglo-Dutch Imperial Competition in the East Indies, 1609-1621”, History of European Ideas, Vol. 42, No. 4, 2016.

Megawati Abdin, Kasman Renyaan, dan Rahma Temarwut, “Wandan dalam Memori Sejarah: Eksodus Orang Banda di Kepulauan Key Abad XVII dalam Ingatan Kolektif Masyarakat Banda Eli dan Banda Elat”, BANDA HISTORIA, Vol. 2, No. 1, 2024.

Muhammad Farid dan Juul Sadée, “”Mama Lima”; The significance of women’s role in protecting nature, nurture, and culture in Banda Islands”, Wacana, Vol. 24, No. 2, 2023.

Buku

Alex John Ulaen, Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan, Yogyakarta: Ombak, 2016.

Anna P. Soplanit, dkk., Antologi Cerita Rakyat Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ambon: Kantor Bahasa Maluku, 2019.

Bima Satria Putra, Anarki di Alifuru: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Kepulauan Maluku, Pustaka Catut, 2024.

Des Alwi, Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, Jakarta: Dian Rakyat, 2005.

H.J. de Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, Jakarta: Grafiti Pers, 1990.

Marjolein van Pagee, Genosida Banda: Kejahatan Kemanusiaan Jan Pieterszoon Coen, Depok: Komunitas Bambu, 2024.

Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2011.

William Cummings, A Chain of Kings: The Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq, Leiden: KITLV Press, 2007.

William Foster, Letters Received by the East India Company from its Servants in the East, Transcribed from the ‘Original Correspondence’ Series of the India Office Records, Vol. V., 1617 (January to June), London: Sampson Low, Marston & Company, 1901.

___________, The Journal of John Jourdain, 1608-1617, Describing his Experiences in Arabia, India, and the Malay Archipelago, Cambridge: The Hakluyt Society, 1905.

Internet

Ben Cahoon, “Indonesia”, World Statesmen, https://www.worldstatesmen.org/Indonesia.htm (diakses pada 10 Februari 2025).

John Levin, dkk., “East Indies, China and Japan: April 1620”, British History Online, https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/east-indies-china-japan/vol3/pp365-367 (diakses pada 10 Februari 2025).

___________, “East Indies, China and Japan: December 1620”, British History Online, https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/east-indies-china-japan/vol3/pp395-408 (diakses pada 11 Februari 2025).

Robin Martherus, “Cornelis Dedel, Abt 1580 – 1617 (37 years)”, Martherus Family Genealogy Pages, https://www.martherus.com/genealogy/getperson.php?personID=I2270&tree=martherus (diakses pada 9 Februari 2025).

Eksplorasi konten lain dari Tinta Emas

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.